— Деньги общие, Наташа. Прекрати истерику.

— Истерика будет, Витя, когда я пойму, что ты уже всё решил за моей спиной. С мамой. Как вы это любите.

Она сказала это так спокойно, что сама испугалась: будто не она, а кто-то другой, старше и злее, вышел из неё на минуту и встал посреди бабушкиной комнаты. Комната была маленькая, тесная, с тёплым светом торшера, который бабушка включала вечером, чтобы не резало глаза. На подоконнике — две герани, одна с красными шапками, другая бледная, уставшая. На столе — аккуратная стопка бумаг, ровно под линейку, как бабушка любила: свидетельство о смерти, справки, выписка, сберкнижка в пластиковом файле и листок с завещанием, где её имя было напечатано чуть криво, как будто принтер кашлянул.

Виктор стоял у шкафа, держался за дверцу, словно ему надо было опереться. Галина Михайловна сидела на табурете, в своём халате с золотыми тиграми, и делала вид, что ей скучно, хотя у неё в глазах было то острое, бодрое, что появляется у людей, когда они чуют добычу.

— Общие, — повторила свекровь, словно слово само по себе могло стать законом. — Ты замужняя женщина. Не девочка на свидании. Семья — это когда всё вместе. И хорошее, и… такое.

— Такое? — Наталья посмотрела на неё. — Бабушка умерла, Галина Михайловна. Это называется не «такое», а смерть.

— Смерть — это жизнь, — без стыда ответила та. — Все умрут. А жить дорого. Коммуналка, продукты, лекарства… Ты что, не понимаешь?

Она прекрасно понимала. Вчера на кухне у бабушки Наталья открыла тетрадь, где та записывала расходы. Ровным почерком: хлеб, молоко, таблетки, лампочки. И рядом — скромные суммы. Бабушка умела выжимать жизнь до капли и никому не быть в тягость. Даже когда сердце у неё начинало прыгать, как испуганная птица, она говорила: Да ничего, Наташенька, просто погода.

Наталья сидела с ней ночами. Меняла постель, когда бабушке было стыдно попросить. Гладила её сухую ладонь, когда та засыпала. И всё это время Виктор жил обычной своей жизнью: работа, пробки, звонки матери, усталость, которую он любил показывать, как справку о трудовой доблести.

— Витя, — сказала Наталья, не свекрови, а ему, потому что с ней всё было ясно. — Ты сейчас кто? Муж? Или представитель мамы при моих бумагах?

— Наташ, ну не начинай, — он потер лицо ладонью. — Я между вами…

— Ты не между. Ты рядом с ней. Это разные вещи.

Галина Михайловна фыркнула так, будто Наталья сказала пошлость.

— Нечего драму раздувать. У тебя пять миллионов. Квартира в центре. Ты понимаешь, что это шанс?

— Шанс на что? На то, чтобы вы наконец-то перестали смотреть на меня, как на кошелёк?

— Ой, не строй из себя святую, — свекровь махнула рукой. — Ты бы на нашем месте так же думала. Я, между прочим, Виктора одна тянула. И не надо мне тут про ухаживания за бабушкой. Молодец, ухаживала. Но семья — это обмен. Ты получаешь — ты отдаёшь.

Наталья вдруг вспомнила, как в прошлом году Галина Михайловна, сидя на их кухне, говорила: Ну что ты всё со своей бабкой, у тебя муж есть, думай о своём доме. Тогда Наталья проглотила, подумала: ну, человек нервный, стареет. А теперь увидела: не нервный. Просто прямой.

— Я ничего не отдаю, — сказала Наталья и почувствовала, как в груди горячо, как будто там открыли кран. — Это бабушкино. Она мне оставила не потому, что вы хорошие, а потому, что я была рядом.

— Так и мы рядом, — вмешался Виктор, слишком быстро. — Мы же… мы же семья.

— Ты был рядом ровно до того момента, пока не понял, что рядом лежит сумма. Вот и вся правда.

Галина Михайловна поднялась, и табурет скрипнул. Она подошла ближе, прищурилась.

— Послушай сюда, Наташа. Не делай из себя независимую. Ты зависишь, как все. Хочешь, чтобы Виктор тебя уважал? Тогда веди себя по-человечески.

— По-человечески — это отдать вам то, на что вы не заработали?

— Не кривляйся. Виктору нужно закрыть один вопрос.

— Какой вопрос? — Наталья резко повернулась к мужу. — Витя, какой вопрос?

Он отвёл глаза. Это было хуже, чем признание. У Натальи в голове щёлкнуло: не просто желание. Не просто алчность. Там что-то горит.

— Витя. Скажи.

— Наташа, не сейчас, — он заговорил тише. — Давай без матери…

— Нет. При ней. Она же у нас всё решает. Пусть и это услышит.

Свекровь улыбнулась: вот, мол, правильно, наконец-то мужик заговорит.

Виктор вздохнул, будто прыгал в воду.

— У меня… есть долг.

— Какой долг? — Наталья сказала это ровно, но пальцы у неё сами сжались в кулак.

— По работе. Не совсем по работе… — он запутался. — Там история.

— Там история? — Наталья посмотрела на Галину Михайловну. — И вы об этом знали?

— А как не знать, — спокойно сказала та. — Мать всё знает. И спасает сына, как может. Ты бы тоже спасала. Если бы была матерью.

Наталья услышала в этой фразе не просто укол — объявление войны. То есть: ты никто, у тебя нет права голоса.

— Сколько? — спросила Наталья мужа.

Виктор молчал секунду слишком длинную.

— Четыре.

— Четыре миллиона?

— Чуть больше, — выдавил он. — Четыре двести.

Наталья почувствовала, как комната поплыла. Как будто торшер вдруг стал ярче, а стены — ближе. Бабушкины вещи — шкатулка, кружевная салфетка на комоде, стопка старых журналов — всё стало чужим и беспомощным.

— Ты… — она не смогла сразу найти слово. — Ты четыре миллиона где взял?

— Взял и вложил, — вмешалась Галина Михайловна. — Он хотел как лучше. Он мужчина. Он рискнул.

— Рискнул? — Наталья повернулась к ней. — Рискнул своей жизнью — рискуй. Почему моими руками?

— Потому что ты жена, — отрезала свекровь. — И хватит уже. Мы тут не в театре.

Виктор подошёл ближе, попытался взять Наталью за руку, но она отдёрнула её так, словно обожглась.

— Ты понимаешь, что ты сделал? — спросила она тихо. — Ты не просто попросил помощи. Ты пришёл за бабушкиной смертью, как за ресурсом.

— Наташ, не так…

— Так. Ты даже не дождался сорока дней. Ты в квартире покойного человека сидишь и торгуешься со мной.

Свекровь вдруг сказала, почти ласково:

— Наташа, ну не будь дурой. Все так живут. Ты думаешь, у людей деньги чистые? У всех свои хитрости. Завтра придут, начнут трясти. А если мы сейчас закроем — никто не узнает, и ты будешь жить спокойно. И Виктор будет благодарен, и всё вернётся на круги своя.

Наталья посмотрела на мужа. Он не спорил. Он хотел этого: закрыть, спрятать, забыть. И чтобы она стала частью этого — чтобы потом у неё не было права говорить, что она «не знала».

Внутри поднялось что-то очень холодное, ясное. Не слёзы. Не истерика. Отрезвление.

— Ты мне не сказал, — произнесла она. — Ты не сказал про долг. Ты не сказал, куда вложил. Ты не сказал, что уже всё решил.

— Я хотел сказать, — пробормотал Виктор. — Просто…

— Просто ты ждал, когда появится повод. И бабушка стала поводом. Вот и всё.

Она подошла к столу, взяла сберкнижку, пальцем провела по пластиковой обложке. И вдруг поняла: если она сейчас дрогнет, её раздавят. Не словами. Бумагами, доверенностями, нотариусом, «по-хорошему». Они умеют.

— Наташа, — голос Виктора стал жёстче. — Давай без глупостей. Это реально опасно.

— Опасно? — она подняла голову. — Мне опасно жить с человеком, который молчит до последнего, а потом предъявляет счёт.

Галина Михайловна на секунду потеряла терпение, и из неё полезло настоящее.

— Да что ты из себя строишь, господи! Куда ты денешься? Тебе сорок, ты одна останешься! Думаешь, очередь будет? Виктор тебя терпит, между прочим. А ты ему сейчас выкручиваешь руки!

— Терпит? — Наталья улыбнулась криво. — Я вас слушаю и понимаю, что вы оба меня давно терпите. Просто раньше я была удобной. А теперь я стала неудобной с деньгами.

Виктор резко сказал:

— Ты сейчас договоришься.

— Я уже договорилась, — ответила Наталья. — Я сегодня же поеду к нотариусу. И всё оформлю так, как должно быть. И никто из вас к этому не прикоснётся.

Свекровь шагнула ближе, голос стал тихим, опасным:

— Ты уверена, что тебе это надо?

— Да.

— А если Виктор уйдёт? — она выговорила это слово так, будто бросала камень. — Ты готова?

— Он уже ушёл, — сказала Наталья. — Просто ноги ещё здесь.

Она не ждала, что Виктор взорвётся. Но он взорвался. Лицо пошло пятнами, губы дрогнули.

— Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?! — он почти крикнул. — Ты хочешь меня утопить?!

— Нет, Витя. Ты сам себя утопил. И хочешь, чтобы я прыгнула следом.

На секунду стало так тихо, что было слышно, как где-то в подъезде хлопнула дверь, как у соседей сверху включили воду. А потом Галина Михайловна вдруг спокойно, деловито сказала:

— Виктор, доставай.

Наталья не сразу поняла, что «доставай». Виктор замер, потом медленно полез во внутренний карман куртки, которую даже не снял, и вынул сложенный вчетверо лист. Белый, плотный.

— Что это? — спросила Наталья.

Виктор молчал.

— Витя. Что это?

Свекровь ответила вместо него, как всегда:

— Это доверенность. Нормальная, человеческая бумага. Чтобы Виктор мог заниматься делами, пока ты в своём горе. Мы же о тебе заботимся.

Наталья взяла лист, развернула. И увидела своё имя — напечатанное. И подпись — похожую на её, но не её.

У неё потемнело в глазах. Она подняла голову на Виктора и вдруг поняла: они начали давно. Не сегодня. Не после смерти. Они готовились.

— Ты… — она медленно вдохнула, будто пыталась не упасть. — Ты подделал?

В этот момент Виктор впервые посмотрел на неё не как муж. Как чужой человек, который готов защищать своё любой ценой.

— Наташ, — сказал он глухо, будто слова застревали в горле. — Ты не понимаешь.

— Я всё понимаю, — она держала лист двумя пальцами, как что-то липкое. — Я понимаю, что вы решили не просить, а взять. Понимаю, что вы сделали это заранее. И я понимаю, что подпись не моя.

Галина Михайловна вздохнула театрально, будто устала от глупостей.

— Подпись твоя, не выдумывай. Ты сама подписывала, просто не помнишь. Тогда ты была… не в себе.

— Не в себе? — Наталья тихо усмехнулась. — Это вы сейчас так называете траур?

— Траур трауром, — отрезала свекровь, — а голова должна работать. Виктору надо закрыть вопрос. Если он не закроет, к нему придут. И к тебе тоже. И тогда уже не до твоей бабушкиной герани будет.

Наталья поставила лист на стол, как ставят стакан, чтобы руки не дрожали. Но дрожали. В пальцах, в коленях, в горле. В голове стучало одно: они перешли черту, которую потом не отмоешь ни мылом, ни оправданиями. Она поймала себя на странной мысли: вот бы бабушка сейчас вошла и сказала своим тихим голосом: Наташенька, не бойся. Но бабушка не войдёт. Бабушка — в земле. И её отсутствие внезапно стало не горем, а свободой. Никто больше не заставит Наталью терпеть ради кого-то.

— Виктор, — сказала она ровно. — Сядь.

— Зачем?

— Сядь, — повторила она. — Сейчас ты мне всё расскажешь. Не матери. Мне.

Он бросил быстрый взгляд на Галину Михайловну, будто спрашивал разрешение. Та кивнула: давай, говори, но помни, кто тут главный.

Виктор сел на край дивана, где бабушка обычно раскладывала вязание. Наталья вдруг представила, как свекровь однажды придёт сюда, сядет на это же место и скажет: ну вот, квартира наконец-то наша. И от этого у Натальи внутри всё стало твёрдым.

— Рассказывай, — сказала она. — Кому должен. Когда. За что.

Виктор выдохнул.

— Я взял у людей, — начал он. — Не в банке. Взял под дело. Мы с Пашкой… ну, с Пашкой с работы, решили влезть в одну историю. Там поставки, техника. Быстрое. Понимаешь?

— Понимаю, — Наталья кивнула. — Быстрое — это обычно плохо.

— Сначала шло, — он заговорил быстрее, словно хотел проскочить самое стыдное. — Потом сорвалось. Пашка слился, сказал, что его подставили. А я остался. И теперь они хотят назад. С процентами.

— Кто они?

— Люди.

— Какие люди, Витя? Фамилии. Контакты. Адреса.

— Наташ, — он поморщился. — Ты думаешь, там визитки раздают?

— Тогда зачем ты мне показываешь доверенность с поддельной подписью? Чтобы я тоже стала без визитки?

Галина Михайловна не выдержала, встала, подошла к окну, открыла форточку. В квартиру ворвался августовский воздух — тёплый, но с неприятной пылью дороги.

— Всё, хватит, — сказала она. — Не надо из этого делать следствие. Витя ошибся, бывает. Ты теперь можешь исправить.

— Исправить? — Наталья повернулась к ней. — Исправить преступлением?

— Ой, какие слова, — свекровь поморщилась. — Преступление… Ты что, собралась мужа в тюрьму?

— Он сам туда идёт, — сказала Наталья. — Просто тянет меня за собой.

Виктор резко поднялся.

— Ты правда хочешь меня добить? — голос его сорвался на злость. — Я же не от хорошей жизни! Ты думаешь, я мечтал у твоей бабки деньги брать?

— Да, — сказала Наталья. — Думаю, мечтал. Потому что иначе ты бы пришёл ко мне раньше. Год назад. Полгода назад. Вчера. Ты бы сказал: Наташа, я влез, мне страшно, помоги советом. А ты пришёл с матерью и бумажкой, где якобы моя подпись. Это не просьба. Это налёт по-семейному.

Свекровь шагнула к ней ближе, лицо её стало жёстким.

— Слушай, не надо вот этих красивых слов. Ты хочешь жить спокойно — помоги. Не хочешь — будет плохо всем.

— Мне уже плохо, — Наталья посмотрела ей прямо в глаза. — Только вы почему-то думаете, что хуже быть не может. Может. Когда я останусь и без денег, и без уважения к себе.

Она подошла к столу, собрала бумаги в стопку. Сберкнижку — отдельно, завещание — отдельно. Потом взяла телефон.

— Ты куда? — Виктор сделал шаг за ней.

— Звоню, — сказала Наталья.

— Кому?

— Сначала юристу. Потом нотариусу. А если вы ещё раз попытаетесь сунуть мне бумагу с чужой подписью — в полицию.

Галина Михайловна рассмеялась, коротко и зло.

— В полицию она. Ты думаешь, там будут разбираться? Ты думаешь, ты им нужна? Они над тобой же и посмеются.

— Пусть смеются, — сказала Наталья. — Мне уже всё равно. Я не для них живу.

Она набрала номер. Но звонок не пошёл: Виктор резко выхватил телефон у неё из руки. Быстро, привычно, как берут у ребёнка что-то опасное.

— Отдай, — сказала Наталья.

— Не буду, — он сжал телефон. — Ты сейчас наломаешь дров.

— Отдай, — повторила она. Голос у неё был спокойный, и от этого Виктору стало не по себе.

— Наташ, пожалуйста. Давай решим тихо. Я всё отдам. Потом. Я просто… мне надо сейчас.

— Сейчас надо тебе, — сказала Наталья. — А мне надо сейчас вернуть себе жизнь.

Она шагнула к нему и увидела, как у него дрогнули пальцы. Не стыд. Страх. Он не боялся её — он боялся последствий. И вдруг Наталья ясно поняла: если она сейчас будет ждать «потом», её обнулят. Не обязательно кулаками. Бумагами, жалобами, слезами свекрови, враньём про её «не в себе».

— Витя, — сказала она. — Отдай телефон.

— Нет.

— Тогда слушай внимательно, — Наталья повернулась к свекрови. — Вы сейчас уходите. Оба.

— Куда это? — Галина Михайловна усмехнулась. — Это не твоя квартира.

— Моя, — Наталья кивнула на бумаги. — И будет ещё официальнее через пару дней. А сейчас — уходите.

— Ты нас выгоняешь?

— Да. И если через минуту вы не уйдёте — я начну кричать так, что весь подъезд выйдет. И тогда вы будете объяснять соседям, почему вы давите на вдову, которую только что лишили бабушки.

Слово вдова прозвучало нелепо, но в нём было что-то правильное: она действительно осталась одна. Только не от смерти мужа, а от его выбора.

Виктор посмотрел на мать. Та напряглась, но отступила на шаг. Она не любила шум, не любила свидетелей. Ей нужно было всё решать кулуарно, чтобы потом говорить: она сама согласилась.

— Виктор, — сказала Галина Михайловна тихо. — Пойдём. Она сейчас на нервах. Пусть остынет.

Виктор медлил. Наталья протянула руку.

— Телефон.

— Наташ…

— Телефон.

Он медленно положил его на стол, будто сдавал оружие. И в эту секунду Наталья почувствовала, что внутри у неё не осталось ничего мягкого. Осталась только трезвость.

— И ключи, — добавила она.

— Ты с ума сошла?

— Ключи. Сейчас.

Виктор посмотрел на мать. Та кивнула. Он достал связку, бросил на стол. Связка звякнула — этот звук в бабушкиной комнате был как выстрел по старой фотографии.

— Уходите, — сказала Наталья.

Галина Михайловна подошла к двери, но на пороге обернулась.

— Ты ещё прибежишь, — сказала она спокойно. — Когда поймёшь, что одной тяжело.

— Я уже поняла, — ответила Наталья. — Мне тяжело было рядом с вами. Одной будет хотя бы честно.

Свекровь фыркнула и вышла. Виктор задержался на секунду, как будто хотел сказать что-то человеческое, но вместо этого сказал чужое:

— Ты всё равно пожалеешь.

— Возможно, — ответила Наталья. — Но это будет моё сожаление, а не ваше расписание.

Дверь закрылась. Наталья провернула замок два раза, потом ещё раз, хотя это уже было лишним. Прислонилась спиной к двери. Сердце колотилось так, что у неё заложило уши.

В квартире стоял запах бабушкиных вещей: старого дерева, стирального порошка, лекарств. И ещё — запах пережаренного лука, который остался с прошлого вечера, когда Виктор пытался изображать заботу. Это всё смешалось в один домашний, мучительный запах правды.

Она подошла к окну, увидела двор: детская площадка, лавочка, где сидели две женщины с пакетами. Одна что-то рассказывала, другая кивала. Обычная жизнь. А у Натальи всё перевернулось.

Телефон дрожал в руке. Она набрала номер юриста, которого ей когда-то советовала соседка снизу, Лена, бухгалтерша с острым языком.

— Алло, — ответил мужской голос.

— Меня зовут Наталья, — сказала она. — Мне нужна консультация. Срочно. Наследство, давление со стороны мужа и его матери. И… поддельная доверенность.

— Приезжайте сегодня, — голос стал серьёзным. — Документы с собой. И не затягивайте.

Через час Наталья уже сидела в маршрутке, прижимая к себе папку, как будто в ней было не наследство, а бабушка. Маршрутка пахла дешёвым освежителем и чьим-то шампунем, на сиденье рядом лежала чья-то сумка с огурцами в пакете. Водитель ругался по телефону. Всё было слишком обыденным для того, что происходило внутри у Натальи.

У юриста оказался кабинет на втором этаже старого здания. В коридоре — очередь, люди с пакетами, с папками, с лицами «давайте быстрее». Наталья смотрела на них и думала: каждый из нас приходит сюда не за справкой, а за оправданием своей боли.

Юрист внимательно посмотрел документы, спросил вопросы, которые били точнее ножа.

— Доверенность вы подписывали?

— Нет.

— Ранее давали мужу доступ к счетам?

— Нет.

— Он проживает с вами официально?

— Да.

— Тогда действовать надо чётко. Оформляйте наследство. Деньги держите на отдельном счёте. И обязательно фиксируйте попытки давления. Сообщения, звонки, свидетели.

— А доверенность?

— Если подпись не ваша, это серьёзно. Но сначала надо понять, где они это делали и кто это заверял. Если заверял нотариус — будет проверка. Если они просто распечатали — это один разговор. Но сам факт показывает намерение.

Наталья вышла из кабинета уже другим человеком. Не сильным, не счастливым — просто собранным. Как будто внутри наконец появилась ось.

Когда она вернулась в бабушкину квартиру, у двери лежал пакет. Полиэтиленовый, серый, из супермаркета. Внутри — её домашние вещи из их общей квартиры: халат, тапки, зарядка, какая-то футболка. Сверху бумажка, написанная рукой Галины Михайловны: Забирай своё. Витя поживёт у меня. Не думай, что ты победила.

Наталья присела прямо в коридоре на табурет, тот самый, на котором свекровь сидела утром, и вдруг засмеялась. Не от радости. От того, как быстро они всё расставили: ты не жена, ты вещь. Взяли — положили обратно.

Она поднялась, занесла пакет в комнату, аккуратно положила его рядом с папкой. Потом достала чистый лист и написала своей рукой, медленно, чтобы каждую букву почувствовать:

Виктор. В квартиру не входить. Документы и общение — только через юриста. Любые попытки оформить что-либо от моего имени будут расценены как подлог.

Прикрепила лист на дверь изнутри скотчем. Смешно, конечно. Но ей нужно было это сделать — как знак самой себе: я больше не в их игре.

Телефон снова завибрировал. Виктор. Она не взяла. Потом Галина Михайловна. Не взяла. Потом снова Виктор. Сообщение:

Наташа, ты всё рушишь. Я не враг тебе. Просто помоги и всё.

Она смотрела на эти слова и чувствовала, как в груди поднимается ярость, но не горячая, а холодная, чистая.

Она набрала ответ. Коротко, без украшений:

Ты мне враг не потому, что у тебя долг. А потому, что ты решил взять чужое и сделал меня соучастницей. Это конец.

Поставила телефон на беззвучный. Села на диван, где Виктор сидел часами раньше, и впервые за много дней заплакала. Но плакала не о нём. Плакала о том, сколько лет она жила рядом с человеком, которого не знала. И о бабушке — потому что только теперь до неё дошло: бабушка оставила ей не деньги. Бабушка оставила ей шанс не повторять чужую жизнь.

Через неделю Наталья подала на развод. Виктор пытался звонить, приходил с цветами к подъезду, стоял, как школьник, но уже без права на жалость. Галина Михайловна разносила по соседям, что Наталья сошла с ума от денег. Соседи слушали и делали свои выводы.

Однажды вечером Наталья вышла во двор вынести мусор и увидела Виктора у лавочки. Он поднялся, шагнул к ней.

— Наташ, — сказал он тихо. — Я всё испортил. Давай хотя бы поговорим нормально.

— Нормально? — она остановилась. В руках у неё был пакет с мусором, лёгкий, как что-то ненужное. — Нормально — это когда ты не приносишь матери в мою бабушкину квартиру. Нормально — это когда ты не подделываешь подписи. Нормально — это когда ты не ставишь меня перед выбором: или я отдаю, или я плохая.

Он опустил глаза.

— Я думал, ты поймёшь.

— Я поняла, — сказала Наталья. — Я поняла, что я тебе нужна была как решение. А я — человек.

Он стоял молча, и в этом молчании больше не было власти. Было только поражение.

Наталья прошла мимо, выкинула пакет, вернулась домой. В квартире было тихо. На кухне стояла чистая кружка, новый чайник, который она купила сама — без советов, без чужих рук. В комнате на подоконнике герани ожили, потому что она не забывала их поливать. И рядом, на комоде, лежала бабушкина фотография — не как святыня, не как оправдание, а как точка опоры.

Она выключила свет, села на диван и вдруг ясно почувствовала: страшнее всего было не остаться одной. Страшнее всего было жить рядом с теми, кто смотрит на тебя и видит только цифры.

Теперь цифры лежали в папке. А жизнь — наконец-то — была у неё в руках.

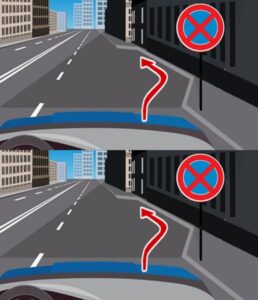

Можно ли заехать в карман если висит знак остановка запрещена?

Можно ли заехать в карман если висит знак остановка запрещена?